De juillet à novembre 1609, le juge bordelais Pierre de Lancre mène une chasse aux sorcières impitoyable dans la province basque du Labourd : une expérience qu'il consigne dans son Tableau de l'Inconstance des Mauvais anges et Démons, dont la Bibliothèque Patrimoniale de Pau conserve deux éditions. Retour sur ce sombre mais fascinant épisode de l'Histoire.

Introduction : la répression de la sorcellerie en Europe occidentale, un phénomène massif

Contrairement à une idée répandue, l’âge d’or de la sorcellerie et de sa répression n’est pas le Moyen Âge. L’Inquisition, créée au XIIème siècle, a pour mission première de lutter contre l’hérésie, c’est-à-dire la remise en question des dogmes catholiques ; sceptique quant aux pouvoirs du Diable et de ses fidèles, elle ne fait que peu de cas de la sorcellerie. Les chasses aux sorcières débutent véritablement en 1430 avec les procès du Valais, à l’issue desquels des centaines de victimes, dont deux tiers d’hommes, seront exécutées. Mais la répression n'a pas encore atteint son apogée.

Un premier tournant s’opère à la fin du XVème siècle lorsque Heinrich Kramer, moine dominicain et inquisiteur zélé, parvient à convaincre le pape Innocent VIII du danger que représente la sorcellerie. C’est que celle-ci s’épanouit en toute impunité sur le territoire allemand, affirme Kramer qui vient de se voir refuser l’aide des autorités ecclésiastiques locales. Qu’à cela ne tienne : le pape promulgue en 1484 une bulle pontificale dans laquelle il reconnaît explicitement l’existence de la sorcellerie et accorde le droit à l’Inquisition de poursuivre ceux qui la pratiquent. En 1487, Kramer publie son Malleus Maleficarum (« Marteau des sorcières »), traité de démonologie et véritable ouvrage théorique sur la lutte contre la sorcellerie. Le livre rencontre un grand succès et ce malgré sa mise à l’index par l’Église trois ans après sa publication : 34 rééditions furent recensées entre 1487 et 1669.

Malleus Maleficarum, édition de 1512-1515. En ligne sur Gallica

Il faut cependant attendre une centaine d’années après la publication du Malleus pour que le phénomène des chasses aux sorcières atteigne son apogée en Europe occidentale : la période la plus violente de la répression se situe entre les années 1580 et 1630. L’invention de l’imprimerie, dont les techniques se perfectionnent, permet une diffusion bien plus large des traités sur la sorcellerie ; leur publication connaît une véritable éclosion dès la fin du XVIème siècle. Ces traités sont bien souvent écrits par des juges, pour des juges : c’est en qualité d’expert judiciaire que Jean Bodin publie en 1580 son ouvrage De la Démonomanie des sorciers, dans lequel il appelle à durcir la répression contre la sorcellerie. En 1593, le prêtre et juge flamand Martin Del Rio publie ses Disquisitiones magicae (« Études sur la magie »), dans lesquelles il exhorte les juges à se montrer sans pitié envers les sorcières ; l’ouvrage, qui sera réédité plus de 20 fois, devient rapidement une référence tant pour les juges catholiques que protestants. À noter que si nous utilisons le terme “sorcière” par souci de praticité, beaucoup d’hommes ont également été poursuivis pour sorcellerie, bien qu’un tournant misogyne s’opère à partir du XVIème siècle. Il faut donc apporter une nuance à la célèbre formule de Michelet “Pour un sorcier, dix mille sorcières” !

La Démonomanie des sorciers, édition J. du Puys, Paris, 1580. En ligne sur Gallica

Au beau milieu de cette frénésie meurtrière s’élèvent cependant des voix dissidentes. C’est celle du médecin Jean Wier, qui défend dans son ouvrage De praestigiis daemonum (« Des illusions des démons »), publié en 1563, l’idée selon laquelle les prétendues sorcières seraient en réalité simplement victimes d’hallucinations. Cette théorie est notamment reprise par le philosophe Pierre Charron, qui affirme que « l’imagination est une très puissante chose… » Ces voix, ce sont aussi celles de Montaigne et, plus tardivement, de Cyrano de Bergerac ou de Malebranche ; ce sont également celles de ces théologiens, prêtres et pasteurs qui s’opposèrent à une répression de plus en plus violente.

Mais les défenseurs des sorcières sont bien moins nombreux que leurs détracteurs, et ils ne peuvent rien contre les persécutions qui se font de plus en plus violentes. Dans les années 1580, en Lorraine, le juge Nicolas Rémy mène une chasse aux sorcières impitoyable : dans sa Démonolâtrie (1595), il affirme avoir envoyé pas moins de 3000 personnes au bûcher au cours de sa carrière. C’est dans ce contexte de répression violente que va se dérouler la chasse aux sorcières de Pierre de Lancre.

Biographie de Pierre de Lancre

Pierre de Lancre, de son nom complet Pierre Rosteguy de Lancre, naît à Bordeaux en 1553. Sa famille paternelle est d’origine basque : ses ancêtres sont des commerçants navarrais venus se fixer dans la région bordelaise pour faire fortune dans le vin. Pierre de Lancre suit un parcours classique pour un fils de bonne famille : à l’instar de son père, conseiller du roi et membre de l’élite de Guyenne, il poursuit des études de droit à Toulouse puis complète sa formation à Turin, où il suivra également des cours de théologie. Il obtient son doctorat en droit en 1579 et rentre à Bordeaux où il exerce d’abord la profession d’avocat. En 1582, il achète une charge de parlementaire et devient Conseiller au Parlement de Bordeaux, c’est-à-dire juge.

Pierre de Lancre devient un vrai notable : il entretient des relations qui lui permettent de s’insérer aisément dans l’élite bordelaise. Il a d’abord pour beau-frère Florimond de Raemond, polémiste catholique et successeur de Michel de Montaigne au Parlement. En 1588 il épouse Jeanne de Mons, fille du Président du Parlement et nièce de Montaigne, un mariage qui témoigne de sa réussite sociale. Proche de la Ligue, Pierre de Lancre est aussi un fervent catholique ; en 1599 il obtient un congé d’un an de la part du roi Henri IV afin de faire un pèlerinage aux Lieux saints, notamment en Italie. Revenu à Bordeaux, il poursuit son ascension sociale et devient membre de la Grande Chambre.

Portrait de Michel de Montaigne, membre de la famille de Pierre de Lancre par alliance. En ligne sur Gallica

Sur son temps libre, Pierre de Lancre écrit. En 1607 il publie son premier ouvrage, Tableau de l’inconstance et instabilité de toute chose où il est montré qu’en Dieu seul gît la vraie confiance, à laquelle l’homme sage doit viser, dans lequel il dénonce l’instabilité des passions humaines, qu’il oppose à la constance de Dieu. C’est ce système de pensée qui le guidera, comme nous le verrons, lors de son expédition au Labourd.

Tableau de l’inconstance et instabilité de toute chose, édition d’A. L’Angelier, Paris, 1607. En ligne sur Gallica

Son intérêt pour la sorcellerie naît au fil des procès auxquels il est amené à participer. Il y a d’abord en 1603 l’affaire Jean Grenier, un jeune homme qui se vante de se transformer en loup-garou, accusé de plusieurs enlèvements et meurtres d’enfants. Pierre de Lancre se montre sceptique quant à l’existence des lycanthropes ; il documente malgré tout minutieusement l’affaire, ce qui témoigne de son intérêt pour la sorcellerie. Mais c’est lors de l’expédition labourdine que naît chez lui ce qu’il convient d’appeler une obsession pour la sorcellerie – et plus particulièrement pour les sorcières.

Pierre de Lancre au Labourd : une chasse aux sorcières sans merci

Nous l’avons dit, c’est une véritable épidémie de sorcellerie qui s’abat sur la France en ce début de XVIIème siècle. Et le Sud-Ouest ne fait pas exception. En 1608 des députés du Labourd, petite région située aux confins du Pays basque, demandent audience à Henri IV pour l’informer qu’une épidémie de sorcellerie est en train de ravager leur territoire. Combien de personnes sont-elles concernées ? Il est difficile de l’estimer, et Pierre de Lancre lui-même annoncera des chiffres contradictoires : de 2000 il passe à 3000 puis à 5000 avant d’annoncer le chiffre exorbitant de 12000 sorcières, dont 2000 à 3000 enfants ; pour lui en réalité, il y a très peu de Labourdins qui ne trempent pas dans la sorcellerie… Toujours est-il que face à ces plaintes réitérées, le roi décide de faire appel à deux juges : Pierre de Lancre, accompagné de son supérieur Jean d’Espaignet, président du Parlement de Bordeaux.

Lorsque les deux juges et leur cohorte arrivent en terre labourdine, c’est un véritable vent de panique qui s’empare des habitants : beaucoup se réfugient de l’autre côté de la frontière, en Espagne, où l’Inquisition est bien plus clémente envers les sorcières. Quelques révoltes éclatent : à la fin du mois de septembre, les marins labourdins reviennent de Terre-Neuve et s’opposent violemment à certaines exécutions. Ce climat de peur pousse également aux dénonciations, sur fond de tensions religieuses entre catholiques et protestants : le territoire labourdin a en effet accueilli un flux de protestants sous Jeanne d’Albret, suivi d’un flux de catholiques sous Henri IV.

A gauche : Jeanne d’Albret par Pierre du Monstier, reine de Navarre (1555-1572) et fervente protestante En ligne sur Pireneas

A droite : Henri IV par François Quesnel, roi de France et de Navarre (1589-1610) En ligne sur Pireneas

C’est donc dans un contexte troublé que se déroule la chasse aux sorcières de Pierre de Lancre, qui se retrouve rapidement seul maître à bord : Jean d’Espaignet, chargé par Henri IV de régler un différend entre pêcheurs français et espagnols, n’interviendra que peu lors des procès.

La mission dure quatre mois, du 27 juin au 1er novembre 1609. Au total, ce ne sont pas moins de 80 victimes qui seront exécutées. Il faut dire que la justice royale française est bien plus sévère que l’Inquisition espagnole. Comme le souligne l’historien Joseph Pérez dans son Histoire de l’Espagne, les Inquisiteurs ne croient pas à la sorcellerie : au contraire, ils minimisent plutôt les faits, mettant la sorcellerie sur le compte de l’ignorance ; les poursuites sont rares, la torture encore plus, et les condamnations à mort quasi inexistantes. En 1610, le procès de Logroño, qui vise 29 accusés, aboutira par la relaxe de 17 d’entre eux tandis que 6 seront condamnés à la perpétuité et les 6 autres condamnés à mort. Le verdict fit alors scandale car jugé trop sévère…

Estampe relative à l'inquisition en Espagne, une scène d’Inquisition en Espagne au XVIème siècle. En ligne sur Gallica

Les documents relatifs au procès du Labourd ayant été détruits dans leur grande majorité après l’incendie des archives du Parlement de Bordeaux en 1704, les seules informations dont nous disposons aujourd’hui sont celles que donne Pierre de Lancre dans deux ouvrages qu’il rédige après les procès :

- Le Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons, d’abord publié chez l’éditeur Nicolas Buon en 1612 puis en 1613 chez Jean Berjon.

- L'incrédulité et mescréance du sortilège plainement convaincue. Où il est amplement et curieusement traicté de la verité ou illusion du sortilège, de la fascination... de la divination, de la ligature ou liaison magique, des apparitions... publié chez Nicolas Buon en 1622.

C’est le premier ouvrage qui va nous intéresser.

Le Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons : un témoignage de l’expédition labourdine

Si l’ouvrage se base sur l’expérience directe de Pierre de Lancre, celui-ci puise également son inspiration dans des ouvrages de démonomanie tels que le Malleus maleficarum ou De la Démonomanie des sorciers de Bodin. Il est également influencé par son beau-frère Florimond de Raemond, qui a lui aussi été amené à juger plusieurs cas de sorcellerie, et ce avec une grande sévérité.

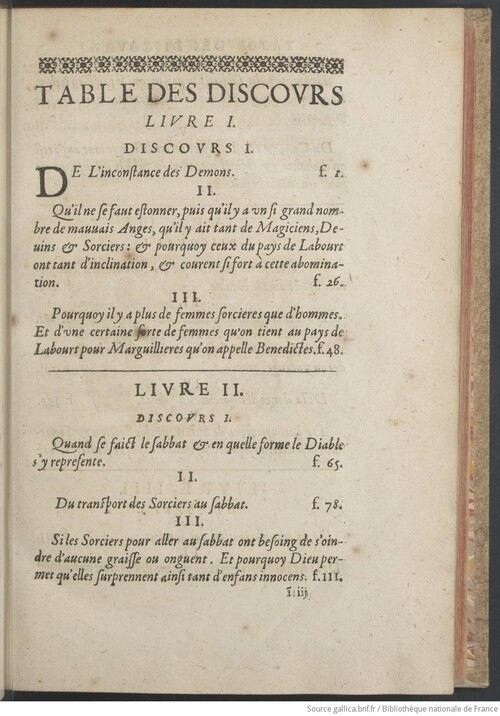

L’ouvrage se divise en six livres :

- Le livre I traite de l’inconstance des démons, une caractéristique que partagent les femmes et les Labourdins selon Pierre de Lancre et qui explique leur inclination pour la sorcellerie.

- Le livre II s’intéresse au sabbat, à la manière dont s’y rendent les sorcières et à son déroulé.

- Le livre III se concentre sur le pacte avec le Diable : Pierre de Lancre s’intéresse à la marque du Diable que l’on retrouve chez les sorcières ainsi qu’aux festins, danses et relations charnelles qu’elles partagent avec lui.

- Le livre IV est consacré à la question de la lycanthropie.

- Le livre V porte sur les sortilèges des sorcières et s’intéresse aux procès de Logroño, qui se déroulent peu de temps après ceux du Labourd.

- Le livre VI se penche sur la question des prêtres sorciers, avec une conclusion sans équivoque : “Qu’il faut faire mourir les Sorciers (bien qu’ils ne soient prevus d’aucun malefice) pour avoir esté simplement au Sabbat, pactisé avec le Diable [...]”.

Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons, table des matières de l’édition Berjon de 1612. En ligne sur Gallica

Un “choc des cultures”

Lorsque Pierre de Lancre arrive dans le Labourd, il débarque en terre inconnue ; certes ses ancêtres sont Basques, mais le seul lien qui le rattache à cette région est ce nom de famille, Rosteguy, qu’il cesse d’ailleurs d’utiliser au profit du seul nom de "de Lancre". La rencontre de Pierre de Lancre avec le Labourd est celle du “monde urbain contre [le] monde rural, monde du français et du latin contre la langue d’oc, le basque et les parlers locaux, monde du masculin contre un monde empreint de féminité” comme l'explique Joëlle Dusseau. C’est donc avec une certaine distance que le juge appréhende le territoire labourdin et la première partie du Tableau se veut presque l’œuvre d’un ethnographe.

Rapidement, Pierre de Lancre établit un lien entre la situation géographique du Labourd et l’épidémie de sorcellerie qui y a cours : « en nul lieu de l’Europe qu’on sçache, il n’y a rien qui aproche du nombre infiny [de sorcières] que nous y avons trouvé […] on en peut rendre quelques raisons morales & populaires, fondees sur l’humeur de ce peuple, & sur la situation de leur contree”. L’explication, c’est que cette zone reculée, coincée entre océan et montagne, se situe loin des centres de pouvoir et donc du monde civilisé ; elle constitue donc un terrain de jeu idéal pour le Diable selon le juge bordelais.

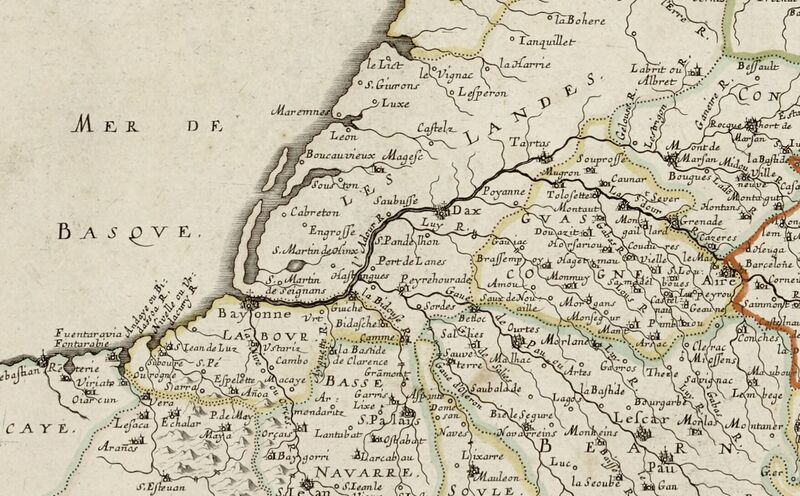

Gouvernement général de Guienne et Gascogne, N. Sanson, 1650. Détail : Le Labourd En ligne sur Pireneas

Surtout, pour Pierre de Lancre, c’est la présence de l’océan qui corrompt les Labourdins. Dans son Tableau de l’inconstance et instabilité de toute chose, le juge s’attaquait à l’inconstance, source de tous les maux. Or qu’y a-t-il de plus mouvant que l’océan ? Conformément à l’esprit de la Renaissance, qui fonctionne par correspondances, de Lancre associe inconstance de la mer et inconstance de l’esprit labourdin : « c’est un costé de mer qui rend les gens rustiques, rudes & mal policez » ; « les personnes sont légères et mouvantes de corps et d’esprit, promptes et hastées en toutes leurs actions ». Les Labourdins sont ainsi soumis à un déterminisme géographique qui explique que « parmi tout ce peuple, il y a bien peu de familles qui ne touchent au sortilège par quelque bout » selon de Lancre.

La mer n'influence pas seulement les esprits ; elle est au cœur de l'organisation sociale labourdine. De Lancre souligne ainsi que parmi les 30 000 habitants du Labourd, on compte entre 5 000 et 6 000 marins. Absents pendant la moitié de l'année, ceux-ci délaissent leurs femmes, une situation révoltante pour le juge bordelais qui affirme : « il n’y a que les enfants et les vieillards qui gardent le logis, personnes sans conduite et sans jugement, lesquels pour leur faiblesse le Diable manie comme il lui plaist ». Livrées à elles-mêmes, les Labourdines cèderaient alors aisément aux tentations du Diable.

La figure de la sorcière chez Pierre de Lancre

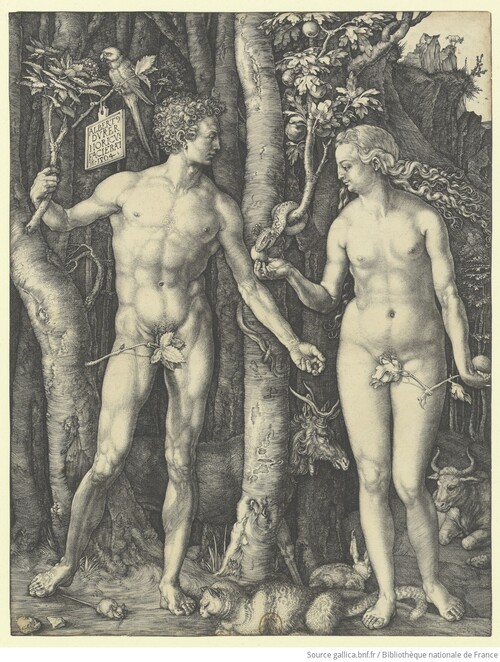

Les femmes sont une cible privilégiée des critiques de Pierre de Lancre, qui affirme : « On a observé de tout temps qu’il y a plus de femmes sorcières que d’hommes » ; « le maling esprit tire plus facilement l’esprit volage des femmes à la superstition & idolatrie, que celuy des hommes. » Pour asseoir son argumentaire, le Bordelais s’appuie notamment sur des auteurs antiques tels que Plutarque, Strabon ou Diodore de Sicile. Il s’appuie également sur la Genèse : « la doctrine diabolique fut dés le commencement du monde plustost enseignee à Eve qu’à Adam » ne manque-t-il pas de rappeler.

[Adam et Eve], Albrecht Dührer, 1504. Ève, symbole de la femme pécheresse et tentatrice. En ligne sur Gallica

Dans l’esprit du juge bordelais, il est donc anormal et même révoltant que les femmes aient du pouvoir au sein de l’etxe (le foyer basque) et plus largement au sein de la société labourdine. Il cible notamment les marguillières (des femmes chargées de la garde et de l’entretien des églises), qu’il accuse de séduire les prêtres : « Il est honteux à une femme de s’enfermer dans une Eglise avec un Pretre » ; « le pretexte de faire les affaires de l’Eglise lui sert de manteau pour couvrir la breche qu’elle fait à son honneur. » Le juge ne semble d’ailleurs pas indifférent à la beauté des Labourdines, qu’il décrit comme des femmes tentatrices : « leur coiffure semble tesmoigner leur desir ». En réalité, Pierre de Lancre interprète mal certains éléments de la culture basque ; mais il ne lui en faut pas plus pour accuser les Labourdines de participer au sabbat.

Le sabbat se déroule en trois parties : d’abord une messe noire, puis un festin suivi d’une orgie, le tout sous l’égide du Diable. La description que le juge dresse du sabbat témoigne d’un véritable attrait pour le scabreux et le sensationnel, et il retranscrit sans fard les témoignages qu’il recueille. On peut lire qu’une femme a « mang[é] aux festins de la chair de pendus, charognes, coeurs d’enfants non baptisez » et qu’une autre « a veu tout le monde se mesler incestueusement et contre tout ordre de nature, [...] s’accusant elle mesme d’avoir esté depucellee par Satan ». La lecture du Tableau nous montre que beaucoup d’interrogatoires sont centrés sur la question de la sexualité et de ses excès : la cinquième partie du livre III est notamment consacrée à la question « De l’accouplement de Satan avec les Sorciers et Sorcières ». Le sabbat est le lieu où se bravent tous les interdits : adultère, orgie, inceste… Pierre de Lancre fait montre d’une véritable obsession pour la sexualité et n’hésite pas à fournir des détails sur les accouplements avec le Diable. Outré par ce qui lui est rapporté, il s’attaque violemment aux femmes qu’il auditionne : « C’est estre à bon escient inconstante et volage ; c’est estre non seulement impudique voire putain efrontee ; mais bien folle enragee. »

[Scène de sabbat], Claude Gillot et Anne Claude Philippe de Caylus, XVIIIème siècle. En ligne sur Gallica

L’on peut s’étonner qu’autant de femmes témoignent d’actes aussi inavouables. Cela s’explique d’abord par le déroulement des interrogatoires : seules face au juge, sans avocat, soumises à la torture, la majorité des accusées ont fini par avouer des actes qu’elles n’avaient pas commis. L’on peut également imaginer que les questions du juge étaient orientées voire qu’il s’agissait de questions fermées, ce qui explique que les témoignages recueillis par de Lancre concordent. De plus, le juge, qui ne parlait pas basque, avait dû faire appel à des traducteurs – souvent des prêtres –, qui ont pu, intentionnellement ou non, déformer les témoignages. Mais Pierre de Lancre, confiant en son savoir sur la sorcellerie et convaincu d’emblée par la culpabilité de ceux qu’il interroge, ne questionne jamais ses propres méthodes. Si l’on peut ainsi douter de la véracité des faits rapportés par Pierre de Lancre, la lecture du Tableau s’avère néanmoins intéressante en ce qu’elle nous fournit un témoignage précieux sur la mentalité des juges de cette époque et plus largement sur celle de l’élite au pouvoir, et nous permet de comprendre comment de telles persécutions ont pu se produire.

Conclusion

Pour Pierre de Lancre comme pour de nombreux juges de son temps, la sorcière sert avant tout de bouc émissaire. À travers elle, c’est l’ensemble du Labourd qui est visé : sa culture, ses traditions et ses institutions, perçues comme opposées aux valeurs promues par les élites du royaume. La chasse aux sorcières orchestrée par de Lancre prend ainsi la forme d’une entreprise de contrôle social : elle permet à l’État d’affirmer son autorité dans une région où l’organisation sociale échappe à l’idéal d’une société unifiée autour du roi.

Il faut attendre le XVIIème siècle pour que décline progressivement le phénomène des chasses aux sorcières. Cela s’explique d’une part par le développement de la pensée rationaliste, notamment à partir de 1637 avec la publication du Discours de la méthode par Descartes. Le paradigme scientifique va alors reléguer la sorcellerie au rang de croyance populaire. Dans le même temps se développe en France et en Espagne un État royal centralisé, beaucoup plus puissant, qui met au pas les mouvements populaires. La sorcellerie se voit ainsi exclue du champ judiciaire : à partir des années 1620 le Parlement de Paris interdit aux juridictions provinciales d’intenter des procès pour sorcellerie et à la fin du siècle, l’Ordonnance criminelle de 1670, grande entreprise de codification du droit entreprise par Colbert et Louis XIV, ne mentionne plus la sorcellerie dans les crimes à poursuivre.

Code criminel, ou Commentaire sur l'ordonnance de 1670. Partie 1, édition des frères Périsse, Lyon, 1767. Reliure aux armes du roi Louis XIV. En ligne sur Gallica

Progressivement, la figure de la sorcière est réhabilitée. Au XIXème siècle, elle devient un symbole de résistance et de rébellion pour les romantiques : en 1862 Jules Michelet publie son essai La Sorcière, dans lequel il prend la défense des femmes accusées de sorcellerie. Il analyse notamment l’œuvre de Pierre de Lancre dans un chapitre consacré aux « Sorcières basques ». Au XXème siècle, principalement à partir des années 1970, des féministes reprennent à leur compte la figure de la sorcière et en font un sujet de recherche ; l’on assiste dans le monde universitaire, principalement aux États-Unis, à une véritable mode. Aujourd’hui encore, le sujet continue d’intéresser chercheurs et artistes. En 2020 le réalisateur argentin Pablo Agüero sort Les Sorcières d’Akelarre, une œuvre basée sur ses lectures de Pierre de Lancre et de Michelet mais qui prend le contrepied du premier : il ne s’agit plus de raconter l’histoire du point de vue du juge, mais de celui – imaginaire – des sorcières...

La Bibliothèque Patrimoniale conserve deux exemplaires du Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons publié chez l’éditeur Nicolas Buon en 1612 (cotes C 3717 et F 34 R) et un exemplaire de l'édition de 1613 publié chez Jean Berjon (cote M 5018), ainsi qu'un exemplaire de L'incrédulité et mescréance du sortilège plainement convaincue. Où il est amplement et curieusement traicté de la verité ou illusion du sortilège, de la fascination... de la divination, de la ligature ou liaison magique, des apparitions... de 1622 (cote C 5477).

Liens utiles / bibliographie :

- DUCHÉ-GAVET Véronique, « Les sorcières de Pierre de Lancre », Revista Internacional de los Estudios Vascos, cuad. 9, 2012, p. 140-155

- DUSSEAU Joëlle, Le Juge et la sorcière, Bordeaux, Éditions Sud-Ouest, 2002, 222 p. (cote 106232 R)

- ISSARTEL Thierry, « L’État moderne et sa périphérie culturelle : frontière et sorcellerie au Pays-Basque (XVIIe s.). », Les Carnets de l'IGLB, 2020

- MAUS DE ROLLEY Thibaut, « Pierre de Lancre, chasseur de sorcières au Pays Basque », L’Actualité Nouvelle-Aquitaine, n° 132, 2021, p. 41-42

- ZINTZO-GARMENDIA Beñat, Histoire de la sorcellerie en Pays basque. Les bûchers de l’injustice, Toulouse, Éditions Privat, 2016, 793 p. (cote RM 198)

Recherches et rédaction : Théa Cabanne